신동환

의령군 봉수면사무소 산업팀장, 의령문인협회 사무국장

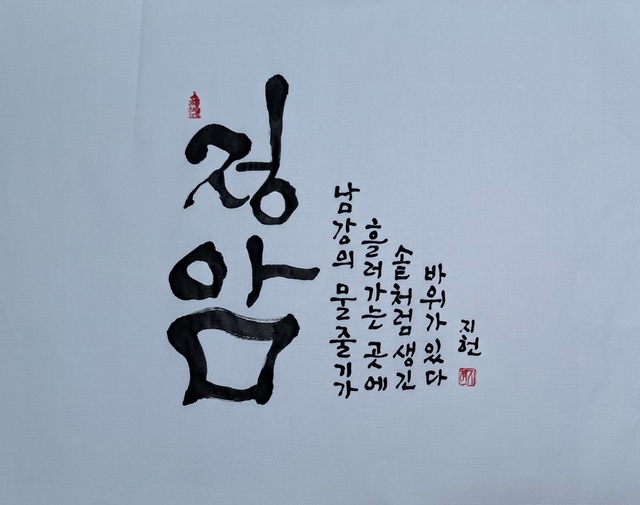

‘세종실록지리지’에 의령군 정암마을을 소개한 다음과 같은 대목이 있다. [남강의 물줄기가 흘러가는 곳에 솥처럼 생긴 바위가 있어 정암(鼎巖)이라 불렀고, 예전부터 정암마을을 정암촌, 정암동이라 했다.]

‘정암’이라는 이름은 솥바위에서 유래됐다. 정암마을에 있고, 정암루 아래 남강 변(邊)에 우뚝 솟아 있는 솥바위는 의령군을 대표하는 명물이다. 솥바위 주변 반경 20리 이내에 부자가 난다는 전설이 있었다. 실제로 인근 지역에서 삼성 이병철, 효성 조홍제, LG 구인회 세 명의 부자가 탄생해 솥바위는 소원을 비는 바위로 유명해졌다.

다리가 셋 달린 솥을 닮은 바위, 솥바위(鼎巖)는 현재 의령이 낳은 삼성그룹의 창업주, 고(故) 호암 이병철 생가와 관련된 부자 이야기를 생성시키면서 의령군의 중요한 문화콘텐츠로 자리 잡았다.

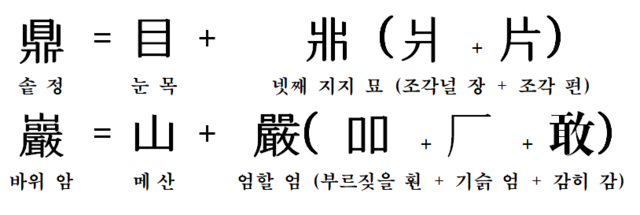

그 일환으로 부자(富者)축제, 리치리치페스티벌을 개최한다. 올해로 4회째 개최(10월 9~12일)되는 리치리치페스티벌은 정암의 부자 이야기에서 출발한다. 하여 정암[鼎巖 : 솥 정(鼎)자와 바위 암(巖)자의 뜻을 충실히 옮긴 훈차자(訓借字), 솥바위]를 이루고 있는 한자를 풀이해 보고자 한다.

솥 정(鼎)은 目(눈 목)에 戼(넷째 지지 묘)로 이뤄진 한자이다. 目(눈 목)은 사람의 눈 모양을 본뜬 글자로 처음에는 가로로 섰으나 나중에는 세로로 고쳐 썼다. 목격(目擊 : 직접 자기의 눈으로 봄), 목례(目禮 : 눈으로 인사함)가 좋은 용례이다. 戼(넷째 지지 묘)는 조각널 장(爿), 조각 편(片)으로 나눌 수 있다.

솥 정(鼎)에서 맨 위의 目은 솥의 위쪽 부분인 솥귀로 볼 수 있는데, 귀 이(耳)의 변형으로 솥 그릇 속에 음식물(열매)이 들어있는 모양이고, 아래의 戼는 나무(木)를 좌우로 쪼갠 것으로 솥의 발을 의미한다.

솥 정(鼎)을 종합적으로 풀어 보면 나무의 가지(爿, 片) 사이로 열매(目)가 매달린 모양으로서 완전한 식물(그릇)을 갖췄음을 뜻하며, 여기에서 뜻이 전용돼 솥을 의미하게 됐다.

바위 암(巖)은 메 산(山)에 부르짓을 훤(吅), 기슭 엄(厂), 감히 감(敢)이 결합된 한자이다. 메 산(山)은 연달아 있는 세 개의 산봉우리를 본뜬 상형자로 뫼나 산, 무덤을 뜻을 내포하고 있다. 덧붙여, 산을 예스럽게 이르는 말로 메라고도 한다. 갑골문에서 나온 山자를 보면 가파른 능선이 그려져 있어 한눈에도 산을 그린 것임을 알 수 있다.

山자가 부수로 쓰일 때는 ‘산의 이름’이나 ‘산의 기세’나 ‘높다’라는 의미로 활용된다. 산림(山林 : 산과 숲), 산소(山所 : 무덤, 조상의 무덤이 있는 산), 백두산(白頭山 : 한반도에서 제일 높은 산 이름)이 좋은 용례라 할 수 있다.

부르짓을 훤(吅)은 ‘놀라서 크게 부르짖다’, 또는 ‘시끄럽게 외치다’라는 뜻의 한자어로, 입 구(口) 즉, 두 개의 입이 맞댄 모양을 본뜬 형성자이다. 기슭 엄(厂)은 언덕이나, 굴 바위라는 뜻을 가진 글자로 산이나 강의 기슭을 표현한 것이다. 감히 감(敢)은 모양자인 아래 하(丅), 귀 이(耳), 칠 복(攵)으로 구성된 형성자로 ‘감히, 함부로, 용맹스럽다’라는 뜻을 가진 한자이다.

갑골문에 나온 敢자를 보면 맹수의 꼬리를 붙잡는 모습이 그려져 있는데, 이것은 용맹함을 표현한 것이다. 시간이 지나면서 ‘감히’, ‘함부로’라는 뜻이 확대됐다. 감행(敢行 : 어려움을 무릅쓰고 과감하게 행함), 감사(敢死 : 죽기를 두려워하지 않음)가 좋은 용례라 할 수 있다.

고대에서 제사나 국가 의식용 기물로 사용된 정(鼎)을 갑골문에는 세 개의 다리와 두 개의 손잡이가 달린 청동솥 모습을 형상화했고, 설문해자에서는 [三足兩耳, 和五味之寶器也 : 세 다리와 두 귀, 오미를 조화롭게 만드는 보배 그릇]으로 정을 세 개의 솥발과 두 개의 솥귀를 가졌으며, 다섯 가지 맛을 조화롭게 만드는 솥으로 설명해 왕권과 사회 안정의 상징으로 여겨졌다.

오늘날 정암에서 반경 삼천리 화려강산에는 국민 주권으로부터 위임받아 만들어진 행정부, 입법부, 사법부라는 세 개의 솥발이 있고, 국가의 주인, 곧 국민의 소리를 대변하는 여당, 야당이라는 두 개의 솥귀가 있다.

다시 말해, 주권과 사회 안정의 상징인 대한민국이라는 정(鼎)을 이루고 있는 것이 행정, 입법, 사법, 그리고 여당과 야당이다.

무엇을 위한 정(鼎)인가? 누구를 위한 행정, 입법, 사법, 그리고 여당, 야당인가? 설문해자에서 청동솥은 오미(五味 : 쓴맛, 매운맛, 단맛, 신맛, 짠맛)를 조화롭게 만드는 보배 그릇이라 했다.

솥을 지탱하고 있는 세 개의 솥발의 높이가 다를 수 있는가? 높이가 다르면 솥이 넘어져 솥에 담긴 음식물은 바닥에 쏟아가고 아무도 먹을 수 없게 된다.

그리고 몸에 좋고 맛도 좋은 음식물로 가득 찬 솥을 국민에게 요긴하게 전달할 때, 사용되는 두 개의 솥귀(손잡이)를 한쪽 솥귀만 쥐고 번쩍 들어 옮긴다면, 역시 솥이 균형을 잃어 음식물이 바닥에 쏟아져 국민은 그 음식 맛을 볼 수 없다.

대한민국 헌법은 모든 국민이 배불리 먹을 수 있는 음식으로 가득 찬 솥이라 하겠다. 헌법은 솥발처럼, 삼권분립의 원칙과 솥귀처럼 견제, 균형의 이치로 잘 만들어져 있다.

의령군에 있는 솥바위(정암)가 태풍과 폭우에도 변함없이 흐르는 남강과 함께 아름다운 조화를 이루고 있는 모습처럼 새로이 시작한 정부와 3대 특검 사건 재판을 담당하는 기관들이 이와 같기를 기대한다. 그리하여 온 국민이 굶주림 없이 배불리 먹고, 근심 걱정이 없는 태평성대를 이루기를 소망해 본다.