신동환

의령군 봉수면사무소 산업팀장, 의령문인협회 사무국장

중학교 시절, 별난 체육 선생님 한 분 만났다. “내 손에 책이 없는 것을 발견한 학생에게는 짜장면을 실컷 사주마.” 체육 시간이 끝날 때마다 그분은 이렇게 외치곤 했다. 그 시절 늘 배고픈 남학생들에게 짜장면은 군침 돌게 만드는 최고의 음식이었다.

사십여 년 전 그분은 늘 책을 손에 들고 다녔다. 등굣길에서도 선생님은 책을 놓지 않았다. 혹여, 얄궂은 학생이 “선생님, 오늘은 책을 손에 들고 있지 않군요?” 하고 신나서 묻는 날이면, 그분은 슬그머니 가죽 가방에서 소책자를 요술 부리듯 끄집어내었다. 그 후 필자는 마술에 걸린 듯, 그 훌륭한 체육 선생님의 습관을 평생 지니게 됐다.

문인 허균(許筠)은 그의 저서 한정록(閑情錄)에 ‘책은 마음을 지켜준다’고 했다. 시험을 앞둔 수험생들은 늘 현재의 위치에서 불안해한다. 안갯길을 걷듯 이렇게 묻는다. 어떻게 해야 삶의 목표를 잡을 수 있나요? 답은 분명하다. 사람은 제 마음의 주인이 돼야지, 제 몸의 노예가 되면 안 된다.

마음의 주인이 되려면 마음을 꼭 붙잡아서, 도망가지 못하게 해야 한다. 어떻게? 지혜가 담긴 책을 읽으면 된다. 책은 마음을 지켜주는 방패이다. 책과 함께할 때 사람은 비로소 마음의 주인이 된다. 책을 놓으면 마음이 콩밭에 놀러 나가, 눈으로 봐도 못 보고 귀로 들어도 못 듣고 좋은 기회가 와도 놓치는 허깨비 인생이 된다.

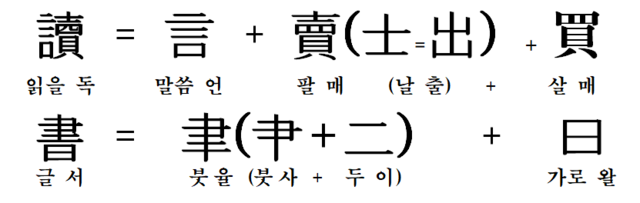

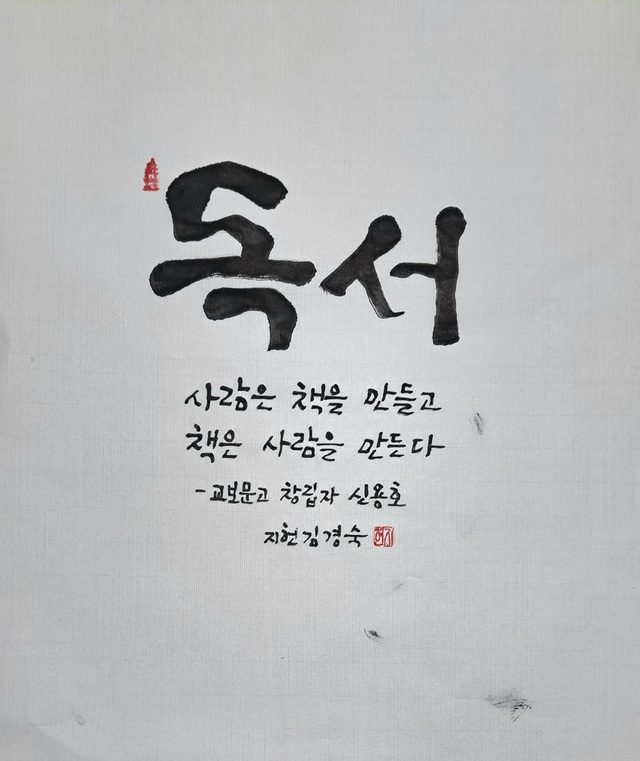

폭염과 폭우가 몰아친 여름도 지나가고 추분도 지났다. 바람이 서늘해진 지금, 흐트러진 마음을 다잡고자 독서(讀書 : 책을 그 내용과 뜻을 헤아리거나 이해하면서 읽는 것)를 이루고 있는 한자를 들여다본다.

읽을 독(讀)은 말씀 언(言)에 팔 매(賣)가 더해진 글자다. 말씀 언(言)은 바늘의 모양을 본떠 곧음을 나타내는 매울 신(亖=辛의 변형)과 사람의 입 모양을 본뜬 입 구(口)가 결합 된 한자이다. 스스로 생각한 바를 입으로 바르게 말한다는 뜻을 내포하고 있다.

팔 매(賣)는 날 출(士=出의 변형)에 살 매(買)를 받친 글자로, 일단 사들였던 물건을 다시 내놓아 판다는 뜻이다. 즉, 읽을 독(讀)은 장사꾼들이 물건을 팔 때 소리를 지르는 것처럼 소리 내어 글을 읽는다는 뜻이다. 독자(讀者 : 신문, 책 등을 읽는 사람), 독파(讀破 : 끝까지 다 읽어 냄)가 좋은 용례이다.

글 서(書)는 붓 율(聿)에 가로 왈(曰)이 결합된 한자이다. 붓 율(聿)은 다시 붓 사(肀)와 두 이(二)로 파자 해 볼 수 있는데 붓을 손에 들고 있는 모양을 표현했다.

가로 왈(曰)은 입 구(口) 가운데에 혀를 뜻하는 한 일(一)을 그은 글자로, 입을 열어 말하는 모양을 나타내어 마음에 있는 생각을 말로 나타낸다는 데서 ‘가로되’, ‘말하다’ 등의 뜻을 의미한다. 서가(書架 : 책을 얹는 선반), 서류(書類 : 글자로 기록한 문서)가 좋은 용례라 할 수 있다.

조선 중기 천재로 수많은 일화를 남긴 교산(蛟山) 허균은 당대 최고의 문인들과 폭넓게 교유하며, 중국에서 구해 온 명말(明末)의 ‘청언소품(淸言小品)’을 섭렵했다. 그중 좋은 내용만 추려 한정록으로 엮은 그는, 안지추(顔之推)의 말을 빌려 독서의 가치를 이렇게 설명했다.

“재물을 많이 쌓아 두는 것이 얕은 재주를 몸에 지니는 것만 못하다. 재주 중에 익히기 쉽고 귀한 것은 독서만 한 것이 없다. 세상 사람들은 어진 이나 어리석은 이나 할 것 없이 모두 많은 사람을 알고 여러 가지 일을 해 보고 싶어 한다. 그러면서도 책을 읽으려 하지 않는다. 이는 배부르기를 구하면서 먹거리 마련에는 게으르고, 따뜻하려 들면서 옷 해 입는 데는 나태한 것과 같다”라고 했다.

금고에 가득한 돈도, 반짝이는 금덩이도 내 삶을 지켜주지는 못한다. 재물은 모래 알갱이처럼 손가락 사이로 빠져나간다. 나를 든든히 지키려거든 재물에 목숨 걸지 말고 독서의 습관을 만들어야 한다.

책 읽은 습관은 따로 종잣돈이 들지도 않고, 누구나 익힐 수 있다. 멋진 사람과 알고 싶은가, 책 속에 다 있다. 신바람 나는 일을 경험하고 싶은가, 역시 책 속에 다 있다. 궁금해하는 모든 것이 책 속에 다 들어 있다. 그런데 읽지는 않으면서 배고프다고 한다. 춥다고 한다.

중학교 시절 그 체육 선생님의 “내 손에 책이 없는 것을 발견한 학생에게는 짜장면을 실컷 사주마”라고 하던 말씀이, 사십여 년이 지난 오늘 ‘책은 곧 밥이고, 책은 곧 옷이다’라는 깨달음으로 다가온다.

구절초 꽃향기 가득한 이 가을, 그 말씀이 필자의 가슴에 잔잔한 울림으로 번지고 있다.