신동환

의령군 봉수면사무소 산업팀장, 의령문인협회 사무국장

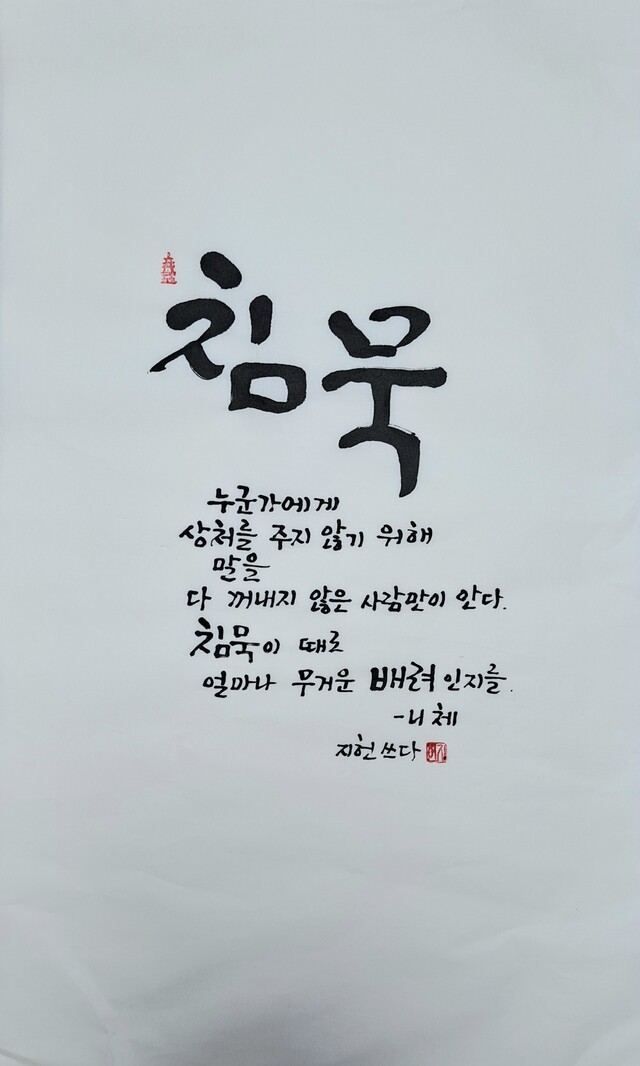

침묵은 금이라고 했다. 말이 필요 없어서가 아니라, 말이 더 이상 쓸모없을 때 필요한 것이 바로 침묵이다. 중대한 결정을 앞두고 회의를 진행하다 보면 자신의 의견이나 생각을 끊임없이 주장하는 사람들이 있다. 특히, 의견이 다른 경우 서로 팽팽하게 대립하는 때가 있다. 그럴 때 잠시 회의를 멈추고 모두에게 1~2분간 침묵하며 생각할 시간을 준다. 감정이나 피상적인 의견이 아닌, 가장 핵심적이고 깊이 있는 통찰을 바탕으로 생각해 보자는 것이다.

비정상적이고 감정으로 치우치기 쉬운 순간에 짧은 침묵 속에서 압박감 없이 주제를 들여다볼 때 복잡한 논쟁 속에서 미처 발견하지 못했던 창의적이고 근본적인 해결책이 떠오르는 것을 경험했기 때문이다. 침묵의 시간은 감정을 배제하고 이성을 활용해 가장 중요한 핵심에 집중하도록 돕는 도구가 될 수 있다.

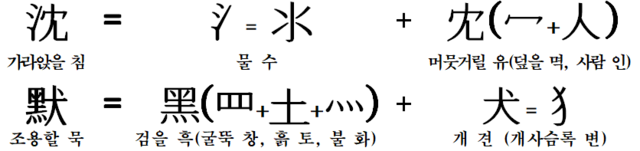

침묵은 지혜가 가득 찬 잔이다. 말을 아낄수록 내면에 지혜가 쌓인다는 의미일 것이다. 그런 뜻에서 침묵(沈默 : 잠잠하게 아무 말도 하지 않음)을 이루고 있는 한자를 들여다본다.

가라앉을 침(沈)은 물 수(氵=氺)에 머뭇거릴 유(冘)가 더해진 글자다. 물 수(水=氺)는 끊임없이 물이 흐르고 있는 모양을 본뜬 상형자이다. 물 수(水)는 한자의 구성에서 변으로 쓰일 때의 자형은 ‘氵’로 삼수변이라 하며 독립된 자로는 쓰이지 않는다.

발로 쓰일 때의 자형은 ‘氺’로 역시 독립자로 쓰이지 않는다. 泰(클 태)자와 같은 경우다. 물 수는 시간이 지나면서 ‘물’에서 ‘평평하다’, ‘고르다’라는 의미로 확대됐다. 수륙(水陸 : 물과 뭍), 수평(水平 : 기울지 않고 평평한 상태), 수준(水準 : 사물의 가치나 질 따위의 기준이 되는 고른 표준이나 정도)이 좋은 용례이다.

머뭇거릴 유(冘)는 덮을 멱(冖 : 민갓머리)에 사람 인(人)이 결합된 한자이다. 덮을 멱(冖)은 ‘덮다’나 ‘덮어 가리다’라는 뜻을 가진 글자이다. 冖자에는 ‘민갓머리’라는 뜻도 있는데, 이는 갓의 모습을 닮았으나 윗부분이 ‘밋밋하다’라는 뜻이다.

덧붙여 冖자는 보자기와 같은 것으로 물건을 덮어 가리는 것을 뜻하기 위해 만든 글자이다. 그래서 이 글자는 ‘덮다’나 ‘가리다’라는 뜻을 갖게 됐지만, 단순히 모양자 역할만을 하는 경우가 많다. 사람 인(人)은 사람이 팔을 뻗치고 서 있는 옆모습을 본뜬 글자로 사람, 인품, 남의 뜻을 가지고 있다. 인간(人間 : 사람), 인품(人品 : 사람의 됨됨이)이 좋은 용례이다.

즉, 머뭇거릴 유(冘)는 사람에게 보자기를 덮으면 앞을 볼 수 없어 무서워 발걸음이 망설어지고, 머뭇거리는 것을 표현한 것이다. 가라앉을 침(沈)을 종합적으로 설명해 보면 물의 흐름이 머뭇거리거나 고여 있다고 해 장맛비에 잠긴 진흙을 뜻하나 대체로 물에 잠긴다는 뜻이다.

또한 갑골문을 보면 강물에 떠내려가는 소가 그려져 있었다. 홍수로 소가 물에 떠내려가는 모습인 것이다. 그런데 소전체(小篆體)로 넘어오면서 소 대신 목에 칼을 차고 있은 사람으로 바뀌게 됐다. 목에 칼을 찬 사람은 죄수이다. 그러니까 지금의 침(沈)자는 강물에 죄수를 수장시키는 모습을 그린 것이다. 조금은 섬뜩한 글자라 할 수 있다. 침잠(沈潛 : 깊이 가라앉아 잠김), 침몰(沈沒 : 물에 가라앉음, 망함)이 좋은 용례이다.

조용할 묵(默)은 검을 흑(黑)에 개 견(犬)이 결합된 한자이다. 검을 흑(黑)은 굴뚝 창(罒=窓), 흙 토(土), 불 화(灬=火)로 이뤄진 글자로 금문에서는 火자 위로 연기가 빠져나가는 흙 굴뚝이 그려져 있는데, 불을 지피는 용도인 아궁이는 주위가 꺼멓게 그을리게 된다.

옛날 흙으로 만들어진 초가집에 있는 굴뚝과 아궁이가 늘 연기로, 꺼먼색으로 거슬려 있는 모습을 상상하면 이해가 빠르다. 흑막(黑幕 : 검은 장막), 흑심(黑心 : 시커먼 욕심을 품은 마음)이 좋은 용례이다.

개 견(犬)은 개가 옆으로, 서 있는 모양을 본뜬 글자로 한자의 구성에서 변으로 쓰일 때는 犭자인데 이를 개사슴록 변이라 한다. 견원(犬猿 : 개와 원숭이, 사이가 나쁜 것을 비유하는 말)이 좋은 용례이다.

조용할 묵(黙)을 종합적으로 풀이해 보면, 밤이 칠흑같이 깊이 어두워져도 개 한 마리 짖지 않고 고요가 깔려 조용하다는 뜻이다. 묵념(默念 : 잠잠이 생각함), 묵비(默祕 : 물어도 입을 열지 않음)가 좋은 용례이다.

나이가 들수록 지갑은 열고 입은 닫으라고 했다. 요즘 친구나 지인들과 모임을 하다 보면 말들이 너무 많아 눈살을 찌푸릴 때가 종종 있다. 건강, 자식, 정치 등등 자신이 알고 있는 이야기들을 홍수처럼 쏟아낸다. 뿐인가, 스마트폰에서도 지식이 넘쳐난다. 그렇다 보니 무엇이 참인지 무엇이 거짓인지 헷갈릴 때가 많다. 말의 홍수, 지식의 홍수 시대에 살고 있다 해도 과언이 아니다.

침묵은 협상의 무기, 공감의 언어, 그리고 내면의 성찰 도구로서 말보다 훨씬 강력하고 실질적인 결과를 가져오는 ‘금’과 같은 중요한 역할을 한다. 나부터 말을 줄이고 침묵하며 자신을 성찰해야겠다고 다짐해보지만, 매번 후회한다.

머리는 희끗희끗해져 오는데 언제쯤 철이 들 것인가! 곧 첫눈이 내리고 마지막 달력을 넘기면 한 살 더 먹어야 하는데 말이다.